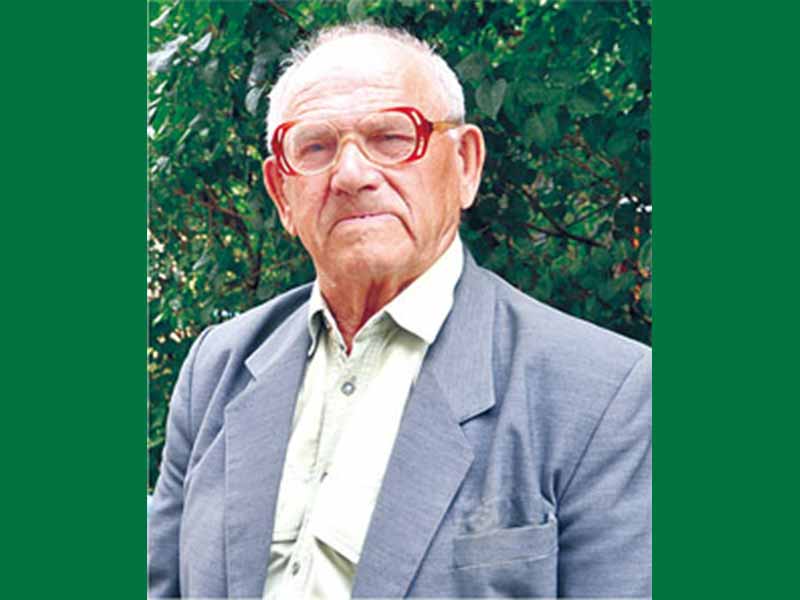

Высокие цели и благородное сердце. Если коротко, так можно охарактеризовать этого человека. Он приехал на целину в первый же ее посевной год, 1955-й, сразу после окончания с красным дипломом Тимирязевской сельскохозяйственной академии, приехал по зову сердца, одержимый горячим желанием применить свои знания на деле, добиться невиданных здесь урожаев. И это желание было столь сильным, что не отпускало его ни на миг, и каждый новый день только приближал к заветной цели.

Владимир Дмитриевич Корябкин всегда потом вспоминал о тех первых днях с радостью, называя их звездным часом истории края:

— Это было незабываемое время всеобщего трудового энтузиазма, когда действительно сказка становилась былью, и все было по плечу. Мы трудились и без выходных, и по ночам — ни себя, ни времени не щадили. А если механизаторы ночью в поле хлеб убирают, то и я, агроном, должен быть рядом. Кому ещё поддержать их? Мои знания на целине нужны были, как нигде более. Я к этим знаниям всю жизнь стремился, даже в академию с собой привез два мешка книг, где только малой советской энциклопедии было десять томов, моей ровесницы, 1930 года. Я ее вызубрил, чуть ли не наизусть ещё во время войны, когда не до учебы было, эти тома и стали моими первыми университетами. Даже попал именно в эти края, благодаря энциклопедии, прочитав, что есть здесь такой Боровской край с чудо — озёрами. Хотя мне в Москве предлагали научную работу, но я решил к ней попозже вернуться, что и сделал, окончив заочно аспирантуру. Из Москвы в поезде ехал сюда четверо суток, а потом ещё часа четыре на попутках добирался до Щучинска. И вот они, мои заветные поля, я их увидел…

Внедрять новое приходилось непросто. Хорошо помню свою первую весну здесь, 1956 года, как 1 мая колонна передовых механизаторов, что раньше других отсеялась, победителями курсировала по району, «утирая нос другим». Хотя за этот безграмотный «подвиг» их по-хорошему судить надо было. Я же, наоборот, с севом не торопился, за что выслушал в свой адрес тогда много нелицеприятных слов, говорили напрямую: «Этот молокосос оставит нас без хлеба!»

Мы начали сев 14 мая, и это здорово отразилось на урожае, плюс подготовка земель, которую до этого успешно провели, пары подготовили, лучшие семена. И получили в итоге высший по району урожай — 16,5 центнера с гектара.

А почему вырвались вперёд? Ушли от работы по-старинке, стали закладывать основы новой передовой агротехники. Считаю, и сегодня, что моя заслуга не в том, что целины столько- то освоили, это и без меня бы сделали, а что пробивал путь новому, передовому, Ещё в академии селекционер и новатор, дважды Герой Соцтруда, Терентий Мальцев читал нам лекции о том, что в условиях Сибири надо в середине мая начинать сев и в конце мая заканчивать, пары оставлять до 20 процентов, пахать безотвально, на чистых землях, подпарках, ограничиваясь двукратным лущеванием стерни. Потом, в 1961 году я впервые встретился с «главным агрономом целины», как его называли, директором Всесоюзного института зернового хозяйства Александром Бараевым и стал его последователем. Съездив за опытом в Канаду, он создал новейшую систему сельхозорудий, и в стране началось производство противоэрозионной защитной техники, что очень помогло селу.

Это потом его, Владимира Дмитриевича Корябкина, за его недюжинный ум и профессионализм, огромный вклад и честное имя назовут достойным представителем когорты знаменитых целинных директоров, и, как опытнейшего и грамотнейшего хозяйственника, наградят многими орденами — Ленина, Дружбы народов, Трудового Красного Знамени.

А тогда было трудное время небывалого риска и самопожертвования ради великой цели освоения целины. А она точно испытывала их на прочность. В 1969 году вырос просто невиданный урожай, громадные валки… До 60 процентов их убрали и вдруг пошел дождь со снегом толщиной в см 20, и лежал он до ноября. И люди, не жалея сил, шли в поля, переворачивали валки, собирая зерно, потому, как таков закон хлебороба: что вырастил — собери.

Или в 1972 году на отменных полях в конце июля прошел полосой какой- то туман и выращенный колос после него как подменили: урожай явно шел на 25 центнеров с гектара, а получили по 16. Но рук не опустили: на следующий год и о семенах лучших позаботились, и обработали хорошо землю, и новый урожай не заставил себя ждать, побив все рекорды.

Глядя на эту плодородную ниву, не верится, что когда-то здесь была удручающая пустошь. Весной 1963 года Корябкина назначили директором самого запущенного хозяйства — Златопольского, в надежде на то, что он исправит положение. И не ошиблись.

А ему было в пору за голову схватиться! Большие убытки, старая техника, солонец, год бесснежный, поля голые, и на них идёт сев, хоть и всего то — конец апреля. Он сразу же приостановил сев до середины мая, оформил заявки на новую технику, а ещё сделал ставку на свои кадры, отказавшись от заезжих механизаторов. Этой профессии начали обучать своих сельчан. И вскоре хозяйство стало лучшим, а потом и образцовым. Это были революционные преобразования.

Большая работа началась и по специализации, концентрации животноводства, укрупнению ферм. И здесь не все и сразу давалось. Животноводство несло убытки, в стаде обнаружили бруцеллез, его начали оздоравливать, трижды, чуть ли не со слезами на глазах, сдавали всех своих высокоудойных буренок, но своего добились. Через три года стадо было абсолютно здорово, а молоко шло первым сортом. Занялись целенаправленной племенной работой. И за 10 лет все фермы стали племенными — применяли искусственное осеменение от краснодарских быков, более крупных и продуктивных. Вскоре даже стали продавать своих телят — так их много было. А хозяйство даже назвали опытным, показательным.

Как это удавалось все? Знаниями, конечно, профессионализмом самого Корябкина, но и его большими организаторскими способностями, отношением к людям. Они смотрели на его бескорыстный труд, исключительную честность и порядочность и верили ему. Его главной заповедью было — всегда быть лицом к труженику, знать его проблемы, жизнь. Одно ведь — повелевать, а другое — когда у тебя есть соратники. Тогда любые трудности преодолимы.

Они вместе шли в поля и на фермы, и даже — в клуб. Ведь ни хлебом единым жив человек. Отдушина должна быть!

Вспоминает, как сразу, лишь только приехал на целину, избрали его секретарем комсомольской организации МТС. А комсомольцы были разбросаны по 12 сёлам, вот и попробуй, собери, расшевели их! Надо было личный пример показывать, вот он и стал сам даже в хоре петь. А иначе кто запоет? Вначале шли с неохотой, а потом отбоя не было, и самодеятельность стала лучшей в районе. МТС окружал сосновый бор, он защищал и радовал село, но был обречён: скот там постоянно пасся, подрывая его. И комсомол проявил инициативу — бульдозером выровняли рядом с соснами поле, посеяли травы, чтобы там потом играть в футбол, соорудили волейбольную площадку, а сам бор огородили. Так он жив до сих пор! Спасли!

Что ещё удивительно, в те времена на целину приезжали разные люди, даже с уголовным прошлым, а вот преступлений не было в селе, и двери в домах не запирались, замков не было. Спорт, самодеятельность отвлекали от плохого. Хоть и электричества не хватало, и керосиновые лампы в домах, в магазинах — сплошной дефицит, но энтузиазм был массовым. Настолько все верили в лучшее будущее, которое строили своими руками.

— Я твердо убежден, — говорит Владимир Дмитриевич, — что светлого в жизни больше, чем темного, и надо радоваться каждому дарованному тебе дню, всегда оставаться оптимистом, занимать активную жизненную позицию…

И этот позитивный человек всю жизнь верен этим своим принципам. Будучи на пенсии и живя уже в Кокшетау, в хор ветеранов ходил, стихи читал со сцены, написал книгу о пережитом на целине — «Время выбрало нас». Мудрая книга, просто передовой опыт для многих — как о земле заботиться, как прибыльное хозяйство создать, бери — и делай! Просто бестселлер! А когда приехал с этой книгой в родное Златополье, где многие годы директорствовал, его там так тепло встретили и устроили из презентации просто незабываемую встречу. Столько доброго в свой адрес услышал, ощутив наяву, что не зря жизнь прожил. Память народная — она повыше палат каменных будет, это высшая награда.

А статьи в газеты! О них хочется особо сказать. Здесь проявился его редкий дар поднимать актуальные проблемы и даже — предвидеть! Лет за 20 до появления набережной вдоль озера Копа он несколько статей посвятил спасению этого красивого озера, на берегу которого расположен Кокшетау, необходимости сооружения вокруг него набережной. Сравнивал даже наш город с Рио-де-Жанейро и его знаменитыми на весь мир пляжами Копакабаны, усматривая сходство даже в названии. И набережная теперь и у нас — есть!

А ещё этот неравнодушный человек очень переживает за современное село.

— Меня до глубины души тревожит судьба аулов и сел, — сетует он, — носителей не только хлеба насущного, но и генофонда духовности и культуры, которые ко всему прочему надо сохранять ещё и как животворный источник нашей нравственности. Любовь к земле у нас с молоком матери. Не зря утверждали мудрецы, что земледелие — первое и самое важное из искусств, без него не было бы ни королей, ни поэтов, ни философов, истинное богатство достается только землёй. И это — романтика всей моей жизни…

Март — особый месяц для Владимира Дмитриевича, он родился в марте, весной, когда все готовится к пробуждению, и дремлющие силы выходят наружу, чтобы дать жизнь новому. Символично. Он тоже всегда стремился к обновлению, знаниям, шел вперёд и вел за собой других. Большая и красивая жизнь, отданная людям и земле, ставшей родной. Он и сегодня, в свои 95, очень верит в то, что обязательно придут новые поколения и поднимут село, станут вновь золотыми колосья, и тучными стада, люди будут любить свою землю так же, как любили ее они, энтузиасты целины.

Пусть же и эта его заветная мечта станет пророческой и обретет свои мощные крылья! Да будет так!

Подпишись на наш видеоблог на YouTube! Тебе не сложно — нам приятно )